まとめ:オートバイ編集部/協力:東京エディターズ

──昭和37年、なぜホンダを?

「最初は日産に行こうと思ってたんだけど、教授が『マツダしか空いてない』って言うから、じゃあバイクに行くかと(笑)。マツダがダメになったから、ホンダに入ってバイクで燃えてやろうという気持ちでしたね」

──入社はデザイナーとして?

「昭和37年(1962年)に入社したとき、先輩は7人くらいでした」

──初仕事は?

「ベルギー工場で海外初生産のモペットを立ち上げるころ。そのタンクがどうにもカッコ悪いといわれて、新人の僕にやらせてみようということになったんです。ラッキョウみたいな形にしたら、『いいじゃん』とオヤジ(本田宗一郎)が言ってくれて。それが最初の仕事」

──最初から認められたんですね。

「そう思ったら、少しして怒鳴られましたよ。毎日怒鳴る、スパナは飛ぶ、殴られる(笑)。だからカッとして辞めようかと思ったこともありました。イタリア留学を考えてイタリア語を習ったりもしてね」

──人間力ですね。

「そう。ああいう人に一度会うと、怒鳴られても仕事をしてやろうと思っちゃうんですよね」

あのころのオヤジの雷は、ホンダマンの通過儀礼であり、一人前の証でもあった。佐藤さんはその後、バイク、スクーター、クルマ、汎用製品、船外機など、膨大な製品デザインに関わる40年近いホンダ人生を歩む。その中でCB400FOUR(ヨンフォア)は、自ら手がけたCB350FOURのリボーンのような使命も帯びていた。

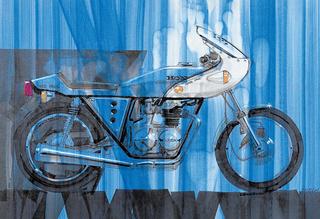

プロトモデル

佐藤さんが最も気に入っていたのが、このプロトモデルである。シルバーのフレームに黒い集合管、樹脂製の前後フェンダーや小型のサイドカバーなど、随所にこだわりが感じられる。さらに、タンク前端の角度が鋭く仕上げられており、全体に引き締まった印象を与えている。なお、佐藤さんはその後、CBX400Fのデザインも担当している。

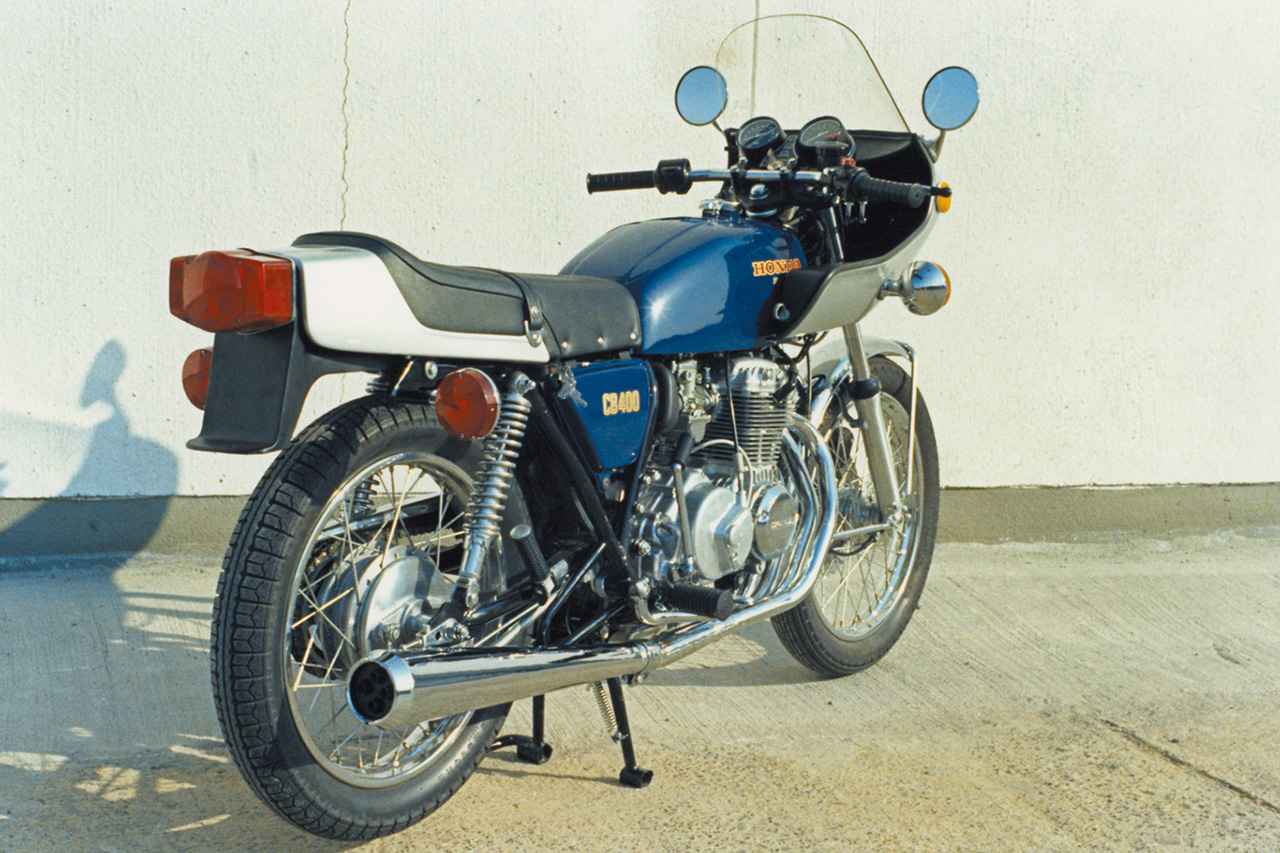

樹脂製の小型リアフェンダーを装着した最終段階のプロトモデルは、量産を目前にした高い完成度を誇る一台だった。軽量な樹脂製フェンダーはシャープな印象を与えつつ、ボディラインとの一体感も見事に調和。全体的にスポーティで洗練された仕上がりとなっていた。

ハーフカウルとテールカウルが装着されたヨンフォアは、細部にわたって丹念に仕上げられ、市販モデルとしても十分に通用する完成度を誇っていた。スタイリングはレーシングマシンの流れを汲むもので、空力特性やデザインバランスまで綿密に検証されている。

ハーフカウルは風防効果と軽快感を両立し、テールカウルは後方シルエットを引き締めてスポーティな印象を強調。まさに時代を先取りした意欲的な仕様であった。しかし、さまざまな事情から量産には至らず、残念ながらその姿が一般のライダーの前に現れることはなかった。

──ヨンフォアは、当時として画期的なデザインでした。

「みんなやってなかったから、そう見えたんでしょうね(笑)」

──冒険じゃありませんか。

「誰も反対しなかったんですよ。当時は評価システムが変わる時期で、久米さんたちが判断してくれるようになっていてね。『これがカッコいい』と言えば、『ああ、そうか』と通る。いい時代でした」

──CB350FOUR失敗の影響は?

「『なんでもいいから350より売れればいい』という雰囲気でした。開き直れたんですよ」

──そして寺田五郎さん(当時の上司)との出会い。

「あの人は信念の人でね。ダメなクルマでも『必ず売れるようにする』と言い切る。説得力がすごかった。遊びの引き出しも多くて、話がおもしろい。時間を忘れるほどでした」

──ご自身で一番好きなバイクは?

「ヨンフォアも好きだけど、一番はハミング」

──ハミング⁉

「そう。ミニマムなんですよ。点と線。タイヤと棒一本で全部つながってる。進化ってマキシマムじゃなくて、よりミニマムを紡ぎ出すことじゃないかと思うんです」

──ヨンフォアも、その延長線上?

「そう、ゴージャスじゃなくシンプルに、軽く削ぎ落とした。それが成功の理由だったと思う。ミニマムとは単純明快さ。突き詰めていく集中力ですね」

──進化の先にある形とは?

「点と線。だからもっと突き詰めると2気筒、さらに単気筒になると思う。進化は多気筒化じゃなく、逆にシンプル化だね」

穏やかで軽やかなヨンフォア。その佇まいは、ふらりと出かける休日の午後を思わせる。進化とはミニマムを極めること。引き算に生産性を見出すのが、デザイナーの仕事なのかもしれない。

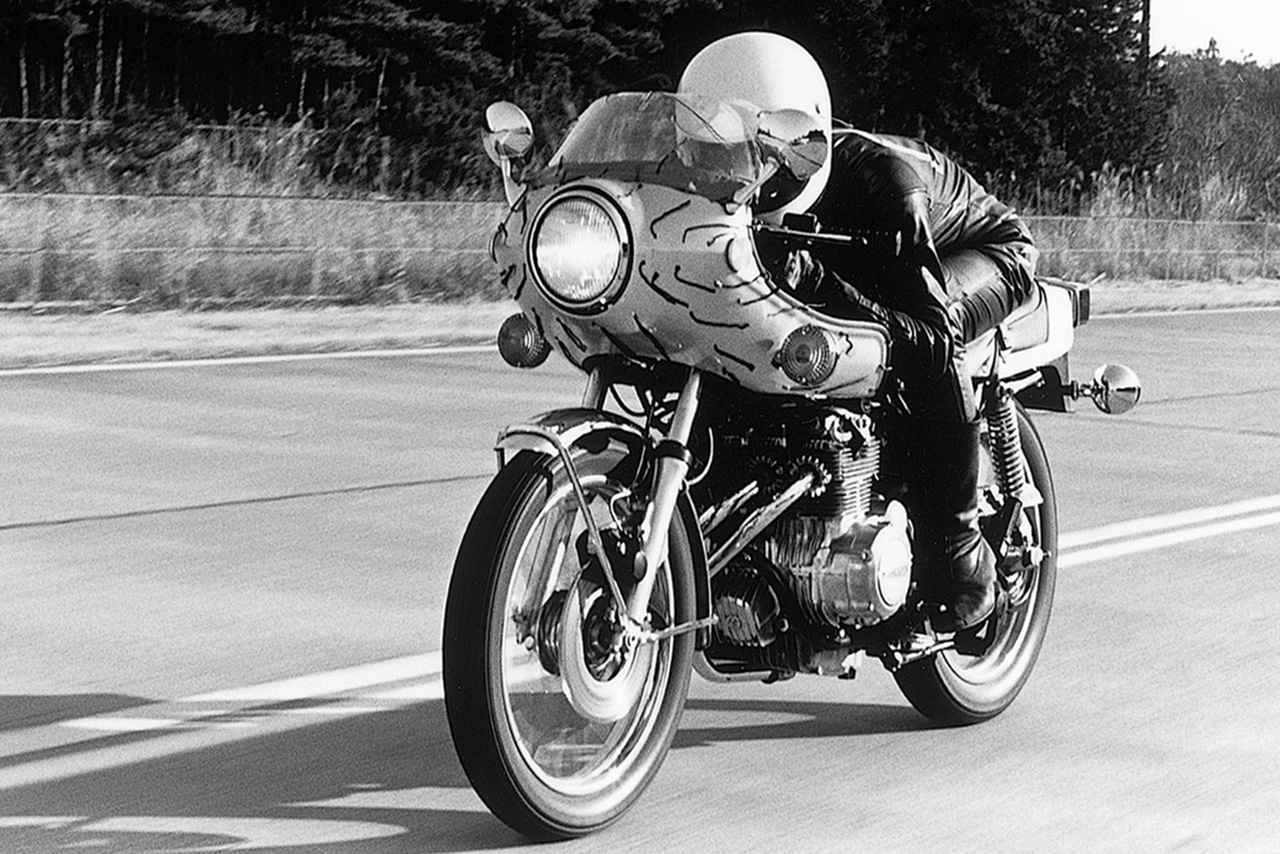

テープで風を可視化した、挑戦の日々

谷田部のテストコースを使用し、本格的に走行試験が行われたカウル付きヨンフォアの貴重な写真である。ハーフカウルには約10cmほどの糸が何本もテープで貼られ、実走によって風の流れや巻き込みの状況を詳細に検証していた。

カウル付き走行試験の日に撮影されたひとコマ。このライディングフォームでも、当時としては十分にバックステップ寄りのポジションといえた。

──今の目でヨンフォアを見ると?

「もうちょっとカッコよくできたかな(笑)。マフラーを10度上げたいし、ウインカーも小さく、フェンダーも変えたい。ミラーもイマイチ。ブレーキもディスク2枚にしたいね」

──デザイナーにとって法令や常識は壁になりましたか?

「イメージが立体化していく中で、当然ひっかかりは出てきます。でも会社ですから、営業やコストの意見もある」

──せめぎあいですね。

「そう。その時に大切なのはチーム力。僕がヨンフォアの全体を見られたのは、寺田さんや仲間たちのおかげです。忘れられません」

──免許制度改正で排気量変更まであった稀有なモデルでもありましたね。

「驚きましたよ。『これお客さん捕まるんじゃないか?』って(笑)。改正の噂なんて全然なくて、まさに青天の霹靂。慌てて398ccにしました。今となってはドラマですね」

──そのヨンフォアもわずか2年半で生産中止に

「やっぱり残念でした。ガクッときた。でも最近思うのは、サラリーマンとして働いて、こうやって足跡を残せたのは幸せだったな、と。2年半しか造っていないのに今も脚光を浴びている。これもヨンフォアと寺田さん、そして僕との巡り合わせなんですよ」

──巡り合わせの妙、ですね

「今日こうして若い人たちが僕を訪ねてくれたのも、ヨンフォアがあったから。これもまた巡り合わせです」

佐藤さんの口から出た「巡り合わせ」という言葉。その響きは、かつて寺田さんも語った“ヨンフォアが結んだ運命”という言葉と重なる。ヨンフォアを生み出すために、神様が用意した必然の出会い──まさに“巡り合わせの妙”だったに違いない。

幻に終わった多彩なバリエーションモデル

販売開始後も、さらなるユーザー層の拡大を目指して、さまざまなバリエーションモデルの開発が検討されていた。

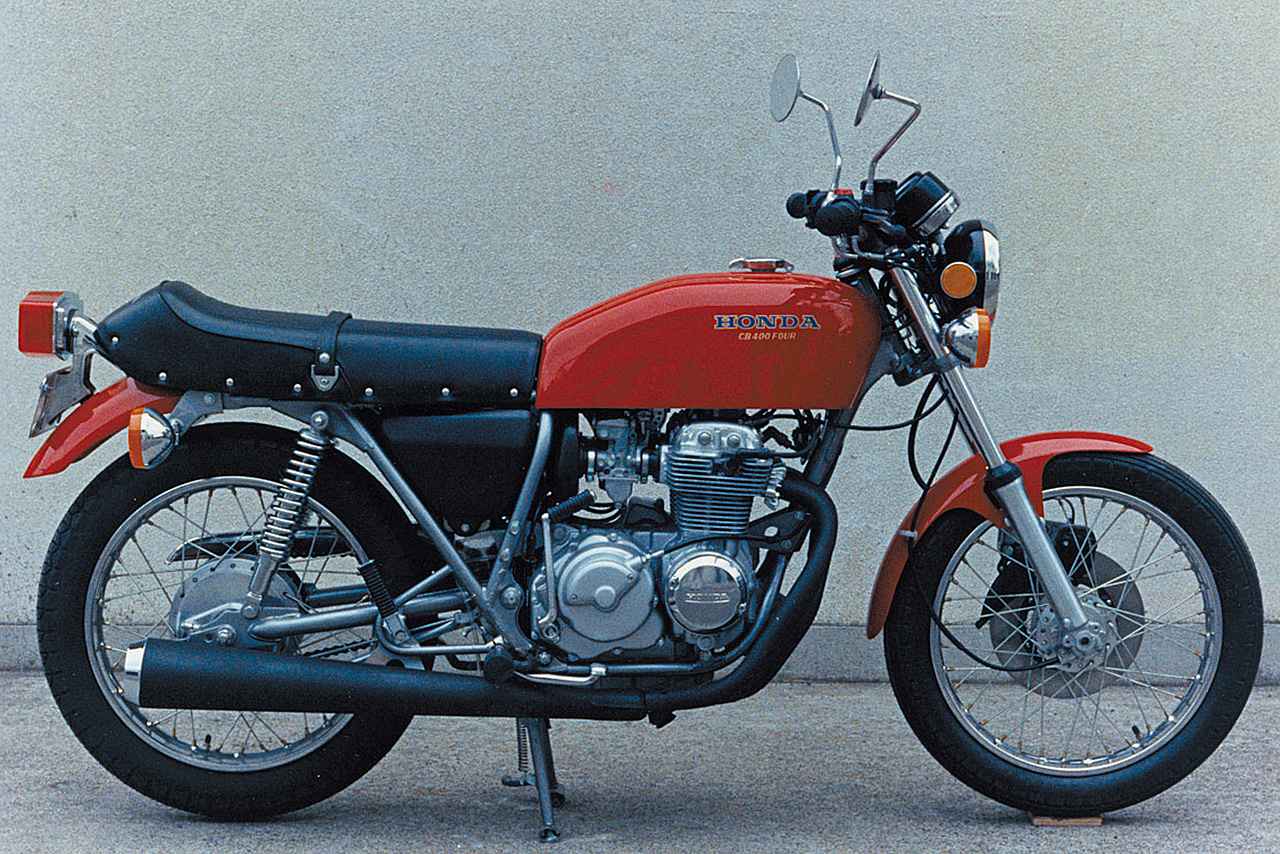

フロントドラムブレーキを採用した廉価版(上写真)をはじめ、以下の写真のようなミニバイザーを備えたカフェレーサースタイル仕様、軽量な樹脂製フェンダーを採用したモデル、そしてクラシカルな雰囲気を強調する4本出しマフラー仕様など、多彩な試作案が存在していた。

それぞれのモデルは異なる方向性で個性を表現し、時代のニーズに応える意欲的な提案であった。しかし、計画の途中で生産終了が決定したため、これらのバリエーションはすべて実現することなく、幻の存在となってしまった。

まとめ:オートバイ編集部/協力:東京エディターズ