文:齋藤春子/写真:松川 忍/協力:アライヘルメット

海外進出に立ちはだかるのは世界一のヘルメットブランド

──現在のような「世界のアライ」になるまでに、どのような苦労がありましたか。

「有名になるには頭を護るヘルメットを作ればいいと思って、まず工場に毎日通って、実際に自分で帽体を作ったり、内装を作ることから始めました。でもこれが難しくて、なかなか上手くできないんですよ。数カ月しても苦戦している姿を見かねた社員から、『作るのは俺達がやるから、アライの名を広めることを頑張ってくれ』と言われて、じゃあ自分はどこにも負けないヘルメットを作ろうと、他メーカーの製品を試験したりしながら研究を始めました。当時はアメリカの『BELL(ベル)』が圧倒的に世界ナンバーワンでしたから、絶対にベルに負けないものを作るぞと研究を重ねてね。2年後には、自信を持って『頭の護りでは絶対負けない』と言えるヘルメットができた。でも問題は、その安全性の高さをどう知ってもらうかでした。アライの性能を世に示す良い機会はないかを考えると、実際のレースで使ってもらうのが一番ということで、そこからアライとレースの関係が始まったんです。日本ではアライを被るレーサーがどんどん増えて、ブランドの知名度は短期間で一気に高まりました。次は世界だと、1970年代中盤にアメリカに進出したのですが、これが大変でしたね。とにかくベルの壁が高くて、名前も知らない日本のブランドは相手にされなかったんです」

▲2025シーズンのMotoGPクラスにフル参戦した唯一の日本人ライダー小椋藍選手は、ポケバイ時代からアライヘルメットを愛用している。

──それほど当時のベルのシェアは圧倒的だったのですね。その流れが変わったきっかけについても教えてください。

「AMAのレースで2位になったテッド・ブーディという18歳のライダーがいて、彼がアライのヘルメットに興味を持ってくれたんです。それを聞いた私はすぐロサンゼルスに飛んで、彼にアライのヘルメットの安全性を一所懸命説明したんですけど、相手はまだ10代ですから、『難しいことはよくわからない。でもあんたの言うことは信用できそうだ』と言われてね(笑)。でも初めて試着した時に『すごく被り心地がいいね』ってニコって笑ったんですよ。結局テッド・ブーディがアメリカで初めての契約ライダーになって、ヒューストンのアストロドームで行われたAMAキックオフレースで優勝したことが、アライが世界で認められる最初のきっかけになりました。さらに、スキップという2人目の契約ライダーがデイトナ・インターナショナル・スピードウェイで前頭部から転倒した時に、スッと立ち上がって『みんな見たか? 俺はアライを被ってたから立ち上がれたぜ』ってアピールしたんです。当時、デイトナで同じようなコケ方をすると、みんな脳震盪を起こして立ち上がれなくなるのが当たり前でしたから、そこから一気にアメリカでのアライの知名度が上がったんですよ」

──まさに、ライダーの頭を護る安全性能がアライの名を世界に広めたのですね。

「まだアメリカで無名だった頃、スネル規格を定めるスネル記念財団に紹介されて、ベルの本社に行ったことがあるんです。社長と副社長の案内のもと、社内を全部見せてもらったのですが、おそらく、アライは同じヘルメットメーカーだけど競争相手じゃないと思って、気を許してくれたんでしょうね(笑)。うちもベルもグラスファイバーを樹脂で固めて帽体にしているのは同じだけど、それ以外は作り方も、材料の選び方も、衝撃吸収材の発泡スチロールの使い方も全然違いました。でも私はベルのマネではなく、アライのやり方を貫いて世界一安全なヘルメットを作ろうと心に決めたんです。転倒した時に頭を護るヘルメットを作ることができれば、絶対に世界で認められると確信してましたし、実際、その通りになった。そして未だにその精神を貫いているのが、アライヘルメットなんです」

衝撃吸収力だけではない「かわす」という安全性能

──その他にも、アライの転機となった出来事があったのでしょうか。

「レースを通じてアライを国内外の皆さんに知っていただいて、2000年代くらいまでは、アライの第一次黄金期だったと言えると思います。でも2000年代頭に、アメリカで『安全だというアライのヘルメットを被っていたのに、転倒して身体に障害が残った』と裁判を起こされたんです。有名なメーカーだから、高額の賠償金が取れると思われたのでしょうね。裁判は実質的には勝てたのですが、アメリカの弁護士には『“絶対に安全”なんて言ったら、賠償金を狙われて会社がなくなりますよ』と言われて、アメリカの製造物責任(PL)法の厳しさを思い知らされました。さらに2008年には、リーマン・ショックによって国内外のレースがかなり縮小してしまった。経営面ではあの時が最も厳しかったです。うちのヘルメットの安全性を知っていただく一番の機会が大幅に減ってしまい、一般のお客様の指向もツーリング方向へ変化して、それまで好調だった売り上げが半分近くに落ちてしまいました。他のヘルメットメーカーも目立つ仕掛けを増やしたり、形を変えたりして、どうにか売り上げを上げようと苦労していましたが、アライは頭の護りが低下する形の変更は絶対にできない。ジリジリと売り上げが落ちていく中、それでもなんとか持ちこたえられたのは、アライの安全性を知っている皆さんが買い続けてくださったおかげなんですよ」

──その苦しさからどう立ち直って、現在の好調ぶりへとつながったのでしょうか。

「苦しい時期をジーッとこらえていた時、ふと、万一の際に衝撃を吸収するだけじゃなく、受けた衝撃をできる限りヘルメットの中に入れずに“かわす”ことも、頭の護りにつながる重要な性能だと気づいたんです。どの国にもヘルメットの規格はありますが、要求されるのは衝撃吸収力だけ。だから衝撃吸収の規格に受かれば安全だって感覚のメーカーがほとんどで、適合する範囲で売れるものを作るメーカーが勝ち、売れないメーカーは負けだって認識だったんです。でもうちは規格に適合するのはあくまで入口で、少しでも護りの性能を高めたいと努力を続けてきた。その中で衝撃をかわす性能の大切さに気づき、そのために最適な形は卵形のように丸く滑らかなフォルムなんだと打ち出したことで、急速に売り上げが回復して、流れが変わったんです」

──アライさんが追求している「R75シェイプ」の帽体形状ですね。

「そうです。あの時、売り上げのために妥協して形状を変えていたら、今のアライはなかったと思います。苦しい時も、創業からの長い歴史で学び、さまざまな経験をする中で発見した“護り”の形を貫き通したからこそ、アライ独自の安全性の高さを世界に認めていただけるようになった。ありがたいことですよね。ずっとアライを信用してくださっているお客様達を裏切らずに済みましたし、貫いて良かったなと思います」

「頭を護る」ためのヘルメットは繊細な手作業から生み出される

現在も、アライヘルメットの製作工程はそのほとんどがハンドメイド。新井代表は「手だけでも何十にもなる関節を思い通りに動かせるのは人間だからこそ。

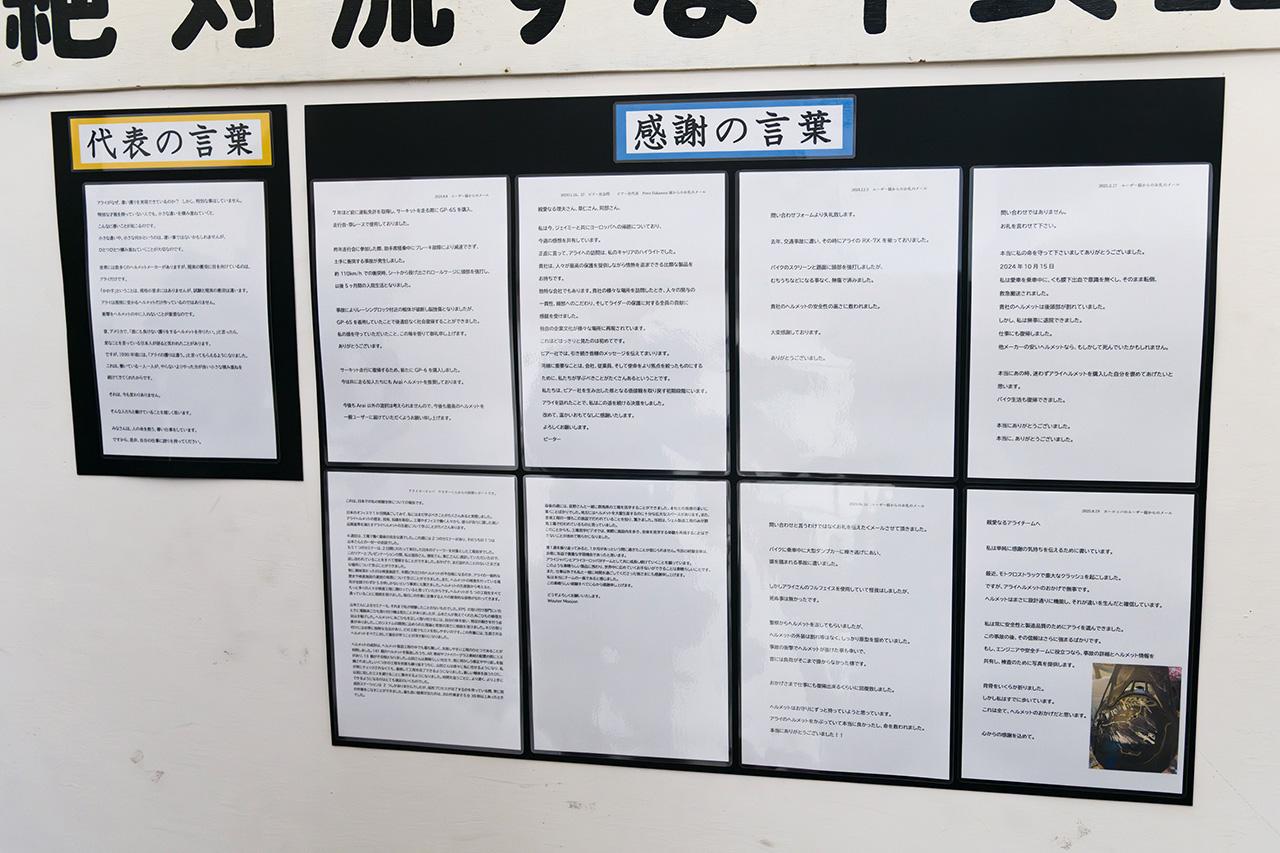

塗装が1gでも基準を超えれば研磨して調整するほど高い精度の作業は、機械にはできません」と語る。進化と改良を徹底的に積み重ねることで実現したアライ独自の優れた安全性は、世界中のライダーから支持されており、社内には国内外から寄せられるアライヘルメットへの感謝の言葉が掲示されていた。

この先の未来もずっとユーザーの信頼に応えるために

──昨年7月にはアライの「護りの精神」に永続性を持たせるためとして、「アライ祈念財団」が設立されました。バイク業界とモータースポーツの健全な発展に寄与する団体として、一般ライダー向けの二輪安全走行研修会なども開催していますが、設立の経緯を教えていただけますか?

「アライヘルメットは私の親父が始めて、外部資本には頼らず、ずっと新井家の家族経営でやってきた会社です。けれど、いまやアライを信頼してくださる大勢のお客様が世界中にいて、工場も合わせると400人強の社員が働いていますから、もはや新井家だけの会社ではない。そして、ヘルメット作りは小さな産業ですが、何よりも大切な人の命を護る大切な産業です。その業界に携わる会社として、小さな進化をコツコツと積み重ねながら、ユーザーの命を護ることを最優先の使命としてきたアライヘルメットは、バイク業界の発展のためにも、未来に残すべき企業だと自負しています。そうなると、この先、私や新井家の人間がいなくなったとしても、事業の拡大や利益より『ライダーの護り』を最優先にするアライの理念が続く体制を作らなくてはいけない。家族以外の株主として財団を作り、会社の体制を見守るオーナーとすることで、『ライダーの護り』を追求し続ける理念と経営を継続できるのではないか。そう考えたのが、財団を設立した理由です」

──アライのヘルメットづくりの理念を守り、アライを信頼するユーザーが安心して使い続けられるための財団なのですね。

「そうです。アライを信じてくれるお客様のおかげで、今も商売を続けられているのですからね。だけども、いつまた厳しい時代が来るかわからないですし、調子に乗って会社の規模を大きくしてもいけない(笑)。これからもお金は欲張らず、機械による大量生産ではない、ほとんどが手作業だからできる小さな改良を日々重ねながら、頭を護ることでは絶対に負けないと自信を持てるヘルメットを作り続けたいです。社員にとっても、自分の手がライダーの命を護るために役立つと実感する仕事ですから、みんな誇りを持って取り組んでいます。ただ、一人ひとりが納得できる製品づくりを貫いている分、どうしても日々の生産数に限りがあって、世界中で納期をお待たせしてしまっている状況です。待ってくださってる方には、信頼を裏切らないヘルメットをお届けしますので、これからも宜しくお願いします、とお伝えしたいです」

──最後に、バイクで走っていると本当に大勢のアライユーザーとすれ違います。自社のヘルメットを愛用しているライダーの姿を見る時は、どんなお気持ちですか?

「それはやっぱり嬉しいですよ。昔の話ですが、アライのヘルメットを被っているライダーが、フロントのアライロゴを剥がして、ベルのシールに張り替えているのを見たことがあるんです。アライのヘルメットが恥ずかしいからそうしていたのでしょうが、私はその時『被るのが恥ずかしいものを作り続けるのは嫌だな。絶対にアライを胸を張って被れるブランドにしよう』と決めました。その目標を実現できたことが嬉しいですし、世界中から届く『アライを被っていたから助かりました』という感謝の声を聞けるのは本当に嬉しいですね」

文:齋藤春子/写真:松川 忍/協力:アライヘルメット